المقدمة

تتحرك الصين بخطى سريعة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بهدف رفع جودة التعلّم وتحسين إدارة الصف. غير أن هذا الاندماج يفتح نقاشًا جوهريًا حول التوازن بين الفعالية التربوية وحماية الخصوصية وحقوق الطفل، خاصة في بيئة تنظيمية مركزية تتقاطع فيها اعتبارات التعليم مع الأمن وإدارة البيانات على نطاق وطني. تعالج هذه الصياغة كيفية عمل هذه التقنيات داخل الصفوف، مزاياها المعلنة، حدودها العلمية، أبعادها الأخلاقية والقانونية، ثم تقدم خلاصة وتوصيات قابلة للاستخدام من وزارات التربية والدفاع والأمن المدني في المنطقة.

كيف تعمل التقنيات داخل الصف؟

تستخدم بعض المدارس أجهزة تُرتدى على الرأس لالتقاط إشارات كهربائية ضعيفة من فروة الرأس تُعرف اختصارًا بـ“EEG”. الفكرة المبسّطة: الخلايا العصبية عندما تنشط تُصدر نبضات كهربائية دقيقة؛ تلتقط الأقطاب الموضوعة على الجبهة وخلف الأذنين جزءًا من تلك الإشارات، ثم تُحوِّلها برمجيات إلى مؤشرات سهلة القراءة للمعلم، مثل منحنى يعلو ويهبط يقال إنه يرتبط بمستوى الانتباه خلال الحصة. هذا لا يعني “قراءة الأفكار”، بل التقاط إشارات عامة تحتاج تفسيرًا حذرًا. ما يصل إلى شاشة المعلم، وأحيانًا إلى تطبيقات لدى أولياء الأمور، هو ملخص زمني لمستويات يُفترض أنها تقارب حالة التركيز؛ وهنا تظهر الإشكالية العلمية: العلاقة بين “شكل الموجة” و“الانتباه” ليست بسيطة أو ثابتة عند جميع الأفراد، وقد يتداخل معها نشاط معرفي مشروع مثل التخيل أو الاسترجاع الذهني.[2][3]

تستخدم بعض المدارس أجهزة تُرتدى على الرأس لالتقاط إشارات كهربائية ضعيفة من فروة الرأس تُعرف اختصارًا بـ“EEG”. الفكرة المبسّطة: الخلايا العصبية عندما تنشط تُصدر نبضات كهربائية دقيقة؛ تلتقط الأقطاب الموضوعة على الجبهة وخلف الأذنين جزءًا من تلك الإشارات، ثم تُحوِّلها برمجيات إلى مؤشرات سهلة القراءة للمعلم، مثل منحنى يعلو ويهبط يقال إنه يرتبط بمستوى الانتباه خلال الحصة. هذا لا يعني “قراءة الأفكار”، بل التقاط إشارات عامة تحتاج تفسيرًا حذرًا. ما يصل إلى شاشة المعلم، وأحيانًا إلى تطبيقات لدى أولياء الأمور، هو ملخص زمني لمستويات يُفترض أنها تقارب حالة التركيز؛ وهنا تظهر الإشكالية العلمية: العلاقة بين “شكل الموجة” و“الانتباه” ليست بسيطة أو ثابتة عند جميع الأفراد، وقد يتداخل معها نشاط معرفي مشروع مثل التخيل أو الاسترجاع الذهني.[2][3]

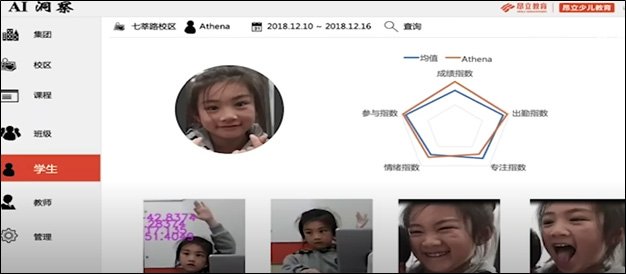

بالتوازي، تُستخدم كاميرات مزودة بقدرات رؤية حاسوبية لرصد الإيماءات وتعابير الوجه، وعدّد مرات النظر للهاتف أو التثاؤب، ثم تُدمج هذه المؤشرات السلوكية مع المؤشر العصبي لبناء “صورة شاملة” عن تفاعل الطالب. تقنيًا، تعتمد هذه الكاميرات على خوارزميات تصنيف بصري، لكنها، شأن أي نظام آلي، قد تُخطئ وتتأثر بزوايا التصوير والإضاءة وتنوّع الوجوه والسلوكيات، ما يفرض حدودًا على دقتها ويستدعي مراجعة بشرية متخصّصة قبل اتخاذ قرارات تربوية مؤثرة.

بالتوازي، تُستخدم كاميرات مزودة بقدرات رؤية حاسوبية لرصد الإيماءات وتعابير الوجه، وعدّد مرات النظر للهاتف أو التثاؤب، ثم تُدمج هذه المؤشرات السلوكية مع المؤشر العصبي لبناء “صورة شاملة” عن تفاعل الطالب. تقنيًا، تعتمد هذه الكاميرات على خوارزميات تصنيف بصري، لكنها، شأن أي نظام آلي، قد تُخطئ وتتأثر بزوايا التصوير والإضاءة وتنوّع الوجوه والسلوكيات، ما يفرض حدودًا على دقتها ويستدعي مراجعة بشرية متخصّصة قبل اتخاذ قرارات تربوية مؤثرة.

لماذا تُطرح هذه الأدوات؟

تُقدَّم هذه المنظومات باعتبارها أدوات لزيادة فاعلية التدريس في الوقت الحقيقي: عند رصد هبوط “الانتباه” في جزء من الفصل، يستطيع المعلم تعديل وتيرة الشرح أو طرح أسئلة مباشرة، كما يمكن تخصيص دعم إضافي لطلاب يظهر لديهم تذبذب مستمر. على مستوى الإدارة، تسمح البيانات المجمّعة بمقارنات بين حصص ومدارس ومناهج، ما يُغري باعتبارها أدلة لصنع سياسات تعليمية “مستنِدة إلى البيانات”. وتطرح بعض الأدبيات أن “قياس الانتباه” قد يساعد في الاكتشاف المبكر لمشكلات التعلّم أو الرفاه النفسي بما يتيح إحالة مبكرة للدعم. غير أنّ صحة هذه الوعود مرهونة بصلابة القياس، وجودة التفسير، والحماية الصارمة للبيانات الحساسة، وهي شروط ليست بديهية في تطبيقات من هذا النوع.

حدود علمية يجب عدم تجاوزها

إشارات EEG ضعيفة جدًا وتتأثر بسهولة بحركة الطفل أو رمشة عين أو تلامس سيئ بين القطب والجلد؛ تُسمّى هذه التشويشات “Artifacts”، ومعالجتها أصعب بكثير في بيئة صفّية نشطة مقارنة بمختبر هادئ. حتى بعد التنقية، يظل الربط بين شكل موجة معينة وما إذا كان الطالب “منتبهاً” أم “شارداً” مسألة تقديرية تتأثر بالفروق الفردية والمهام المعرفية. تُشير المراجعات العلمية إلى أن إزالة التشويش وتفسير الموجات موضوعان معقدان ويحتاجان احتياطًا منهجيًا قبل تحويلهما إلى “درجات سلوكية” تُتداول خارج السياق الأكاديمي.[2][3] إلى ذلك، تعتمد أنظمة الانتباه على خوارزميات غالبًا غير شفافة (ملكية مغلقة)، ما يصعّب مساءلة النتائج أو شرحها للطفل وولي أمره. هذه “الصناديق السوداء” تزيد مخاطر الانحياز، لأن نموذجًا تدرّب على عيّنة محدودة قد لا يعمّم جيدًا على مدارس وسياقات مختلفة، فينتج عنه وسمٌ غير عادل لبعض الطلاب على أنهم قليلو التركيز.

تساؤلات أخلاقية واعتبارات الخصوصية.

- أولًا، الخصوصية: بيانات EEG، حتى وإن كانت منخفضة الدقة، تظل “بيانات صحية/عصبية” حساسة، تُجمَع عن قاصرين وتُربط بهوياتهم وتُرسل أحيانًا خارج المدرسة. الأسئلة القانونية والمؤسسية هنا تشمل: من يملك هذه البيانات؟ أين تُخزّن؟ من يصل إليها؟ وكم تدوم؟ وكيف تُمحى؟

- ثانيًا، الضغط النفسي: تحويل كل لحظة في الصف إلى رقم قابل للمقارنة قد يولّد قلقًا، ويخلق علاقة رقابية بين الطفل ووالديه أو بينه وبين المدرسة. وقد وثّقت تقارير صينية ودولية توقفًا رسميًا لتجارب في مدارس بعد اعتراضات أولياء أمور ومخاوف خصوصية، ما يبيّن أن القبول المجتمعي ليس مضمونًا.[4][5][6]

- ثالثًا، مخاطر التمييز: إنْ استُخدمت الدرجات الناتجة عن هذه الأنظمة لتجميع الطلاب أو لصنع قرارات طويلة الأثر (مثل تغيير المسار الدراسي)، فقد تُكرِّس الفوارق بدل تقليصها، خصوصًا لمن لديهم اضطرابات انتباه معروفة.

- رابعًا، إمكانات “الانتقال الوظيفي” للبيانات: في نظم حوكمة مركزية، يغدو دمج قواعد تعليمية مع غيرها (هوية، صحة، أمن) احتمالًا واقعيًا؛ لذا تصبح الضمانات القانونية والمؤسسية لحدود الاستخدام وطلبات المحو والتظلّم ضرورةً وليست ترفًا.

الإطار التنظيمي الصيني: مبادئ عامة وتحدي التنفيذ

أصدرت الصين معايير أخلاقية للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي عام 2021، وتنص على حماية الخصوصية والعدالة وقابلية التحكم والمساءلة. تمثل هذه الوثيقة مرجعية قيمية مهمة، لكنها لا تفصّل آليات إنفاذٍ أو عقوباتٍ دقيقة للانتهاكات، وهو ما نوّهت إليه ترجمات وتحليلات بحثية مستقلة.[7] وفي عام 2023 دخلت “الإجراءات المؤقتة لإدارة خدمات الذكاء التوليدي” حيّز التطبيق، مؤكِّدةً أولوية الأمن الوطني والمصلحة العامة وتنظيم تقديم خدمات الذكاء التوليدي للجمهور داخل البرّ الرئيسي الصيني، مع استثناءات لبحوث المؤسسات غير الموجهة للجمهور.[8][9][10] يبقى التحدي: كيف تُترجم هذه الأطر عالية المستوى إلى سياسات مدرسية يومية تراعي حقوق القاصرين وتضمن المساءلة الفعلية؟

دروس لصانعي القرار في التربية والدفاع والأمن المدني

بالنسبة لوزارات التربية والدفاع والجهات المسؤولة عن الأمن الوطني والدفاع المدني في المنطقة العربية، تبرز أربع حزم عملية:

- الحوكمة والأمن السيبراني: يجب معاملة بيانات الصف الذكي على أنها “بيانات صحية حساسة” تُؤمَّن بتشفير قوي، وتحكّم صارم في الوصول، وسجلات تدقيق، مع حبسٍ شبكيّ (segmentation) يفصل بين أنظمة المدرسة والسحابة التخزينية للمزوّدين الخارجيين. أي تسريبٍ هنا ليس مجرد انتهاك خصوصية، بل مخاطرة أمنية تمسّ قاعدة واسعة من المتعلمين.

- شرعية جمع البيانات ورضى عناصر التجربة: لا اعتماد لأي جهاز أو كاميرا دون سياسة واضحة ومفهومة لولي الأمر والطالب (بحسب السنّ)، تشرح نوع البيانات، والغرض، والفترة، وحق الانسحاب والمحو، ومسار التظلّم. ينبغي جعل “المشاركة الافتراضية” مرفوضة؛ الأصل هو “الاشتراك الاختياري” بموافقة صريحة.

- الاستخدامات المسموح بها وحدود النقل: يُحظر قانونًا نقل بيانات الصفّ الذكي إلى قواعد غير تعليمية، ويُمنع استخدامها في قرارات تمييزية طويلة الأثر. كما يجب أن تُخضع أيّ شراكة مع شركات تقنية لعقود حماية بيانات ملزمة، مع إمكان تدقيقٍ مستقلّ دوريّ.

- التجربة المحكومة قبل التعميم: تُجرى تجارب محدودة النطاق بزمن كافٍ، تحت إشراف لجنة مستقلة (تربية/طب أطفال/قانون/أمن معلومات)، تُقيِّم ليس الدرجات وحدها بل مؤشرات الرفاه النفسي وثقة الأسرة والمعلم، مع قابلية إيقافٍ فوريّ إن ظهرت آثار سلبية.

- بصمة سلوكية-عصبية: هذه الحزم ذات صلة مباشرة بمهام الدفاع والأمن المدني. فالفصل الصارم بين “تعليم” و”رقابة” ليس مطلبًا حقوقيًا فحسب، بل ضرورة وقائية تمنع تراكم “بصمة سلوكية-عصبية” عن مواطنين منذ طفولتهم في مستودعات قد تُستغل يومًا ما خارج المقاصد التربوية.

التقنيات التي تُقاس بها موجات الدماغ وتُحلَّل بها صور الطلبة قد تساعد المعلم في ضبط إيقاع الدرس وتقديم تغذية راجعة أسرع، لكن فعاليتها رهينةٌ بعلم قياسٍ متحفظ، وتفسيرٍ إنسانيّ مسؤول، وضماناتٍ قانونية وتقنية متينة. في الصين، وفّرت المعايير الوطنية سقفًا قيميًا عامًا، ودخلت لوائح الذكاء التوليدي حيّز التنفيذ؛ ومع ذلك، تُظهر الوقائع أن القبول المجتمعي والتنفيذ المنضبط داخل الصف ليسا مضمونين دائمًا، وأن التجارب قد تتوقف بقرار إداري عند أول اختبار مجتمعي جاد. الدرس الأهم لصانعي السياسات في منطقتنا: لا تُقاس نجاحات “الصف الذكي” بمنحنياتٍ تُرسل إلى هاتف ولي الأمر، بل بقدرة النظام على صون كرامة الطفل وحقه في تعلّم آمن، وبناء ثقة الأسرة والمدرسة، وتقديم فائدة تربوية مثبتة يمكن الدفاع عنها علميًا وقانونيًا وأخلاقيًا.

يرجى الاطلاع على المزيد من المقالات حول البحوث الاستراتيجية

لخدماتنا المختلفة يرجى الاطلاع على قسم الاستشارات

مراجع المقال

- China Aerospace Studies Institute (CASI). (2023). Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services (English translation). https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/CASI/documents/Translations/2023-08-07%20ITOW%20Interim%20Measures%20for%20the%20Management%20of%20Generative%20Artificial%20Intelligence%20Services.pdf (Air University)

- China Daily. (2019, November 1). School stops using brain monitors for students. https://www.chinadaily.com.cn/global/2019-11/01/content_37520057.htm (China Daily)

- CSET (Center for Security and Emerging Technology). (2021, October 12). Ethical norms for new generation artificial intelligence (English translation). https://cset.georgetown.edu/publication/ethical-norms-for-new-generation-artificial-intelligence-released/ (CSET)

- Islam, M. K., Rastegarnia, A., & Yang, Z. (2016). Methods for artifact detection and removal from scalp EEG: A review. Neurophysiologie Clinique, 46(4–5), 287–305. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27751622/ (PubMed)

- Jiang, X., Bian, G.-B., Tian, Z., et al. (2019). Removal of artifacts from EEG signals: A review. Sensors, 19(5), 987. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6427454/ (PMC)

- People’s Daily Online. (2019, November 1). AI headbands tracking student attention levels suspended amidst online controversy. https://en.people.cn/n3/2019/1101/c90000-9628768.html (People’s Daily Online)

- PwC China. (2023, August 15). Interim measures for generative AI services implemented in August 2023 (Client note). https://www.pwccn.com/en/tmt/interim-measures-for-generative-ai-services-implemented-aug2023.pdf (PwC)

- South China Morning Post. (2019, November 1). Chinese primary school stops using headbands…. https://www.scmp.com/news/china/society/article/3035983/chinese-primary-school-stops-using-headbands-study-pupils (South China Morning Post)

- The Guardian. (2019, November 1). Chinese primary school halts trial of device that monitors pupils’ brainwaves. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/01/chinese-primary-school-halts-trial-of-device-that-monitors-pupils-brainwaves (The Guardian)

- Wall Street Journal. (2019, October 24). China’s efforts to lead the way in AI start in its classrooms. https://www.wsj.com/articles/chinas-efforts-to-lead-the-way-in-ai-start-in-its-classrooms-11571958181 (The Wall Street Journal)

- China Law Translate. (2023, July 13). Interim Measures for the Management of Generative AI Services (Unofficial translation). https://www.chinalawtranslate.com/en/generative-ai-interim/ (China Law Translate)

إشارة مرجعية يُستدلّ على جانب من التطبيقات العملية عبر تقرير مصوّر لصحيفة Wall Street Journal عن مدارس صينية استخدمت أطواق رأس لقياس “التركيز” وإرسال نتائجه للمعلمين وأولياء الأمور (Wall Street Journal, 2019). (The Wall Street Journal)